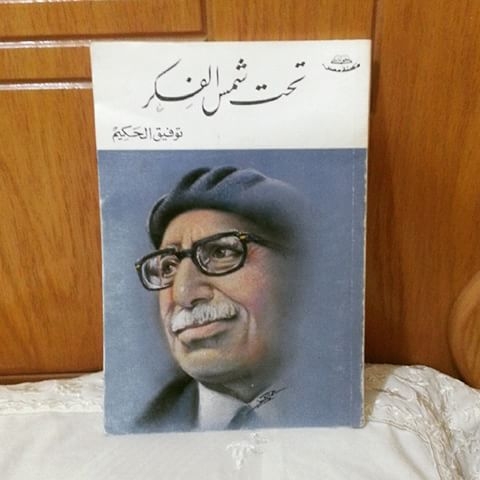

في كتابه “تحت شمس الفكر”، وتحت عنوان “كرامة الفكر” تَنَهَّدَ المفكر الراحل توفيق الحكيم قائلاً: “وإنه ليخالجني الآن شيء من القلق: فناموس اليوم هو وطء الفكرة بالأقدام؛ ركضاً خلف الجاه الزائف والمال الزائل”، وقبل هذه الزَّفرة الحارة الموجعة كان الحكيم قد تطرق إلى بيان القوة الحقيقية للقلم – بالطبع هي قوة الكاتب المفكر – وهي أن يستطيع أن يقول ما يريد، وقتما يريد أن يقول.

ولا شك أن ذلك يَعني ألا يَهَاب صاحب القلم شيئاً ما دام مؤمنًا بفكره، وهذا هو المرء الذي يتمتع بالرجولة الحقيقية الذي يبذل دمه وماله، وراحته وهناءه، ودعته واطمئنانه، وأهله وعياله، وكل أثير عنده وعزيز عليه في سبيل شيء في سبيل شيء واحد “الكرامة”، ومفهوم الكرامة الحقيقية يتجلى في نظر الحكيم من اختبار يسير: أن يضع الإنسان نفَسه الأخير في كفة، وفكرته ورأيه في كفة، حتى إذا ما أرادت الظروف وزن ما في الكفتين رجحت في الحال كفة رأيه وفكره، ثم يتابع مؤكدًا أني لا أبالغ إذا قلت: إن الأمم لا تبنى ولا تقوم إلا على أكتاف هؤلاء.

وختم – يرحمه الله – بزفرة أسى متسائلاً: “هل يطول غضب الله علينا فلا يظفرنا بعظيم من هؤلاء العظماء الذين يستطيعون أن يردوا الاعتبار إلى قيمة الرأي، ويطهروا النفوس من درن المادة، ويعيدوا المثل العليا النبيلة إلى مجدها القديم؟”.

لقد رأى الحكيم كيف تخلى بعض من وُسموا – أو وَسموا أنفسهم – بالنخب المثقفة عن رسالتها الفكرية الحقة إزاء مجتمعها، وأخذت تجري وتلهث وراء المناصب والهبات والمكافآت وأضواء الشهرة والإعجاب.

أشباه مثقفين

قد يتملك البعض العجب متسائلاً: تُرى لو أن الحكيم كان يعيش بيننا الآن وقد رأى ما نراه، ماذا عساه أن يقول؟ حيث العطايا التي يسيل لها اللعاب، وقد كثرت وزاد بريقها الذي يكاد سناه أن يذهب بالأبصار، ويجعل الكثيرين يلهثون خلفها! فمن المشاركة في لجان كذا وكذا، إلى التحكيم في المهرجانات والمسابقات، ثم هو بعد رئيس لمؤسسة كذا، وعضو شرفي في مؤسسة كذا، وعضو مؤسس لكذا، ومستشار لكذا، وكاتب في صحيفة كذا، ومقدم لبرنامج كذا، وضيف دائم في برنامج كذا وكذا.. وقد يسعده الحظ فيتولى منصبًا ثقافيًا في سفارة بلاده في الخارج؛ ولذا لا يمكنه إلا أن يغض الطرف عن الممارسات المجحفة هنا وهناك، بل وتبريرها والدفاع عنها، وتبلغ درجة التماهي في عباءة الهيئات والمؤسسات والسلطات أقصاها عندما تُضرب لهذه النخب مقاعد حول عروش السلاطين والمسؤولين فتكون من البطانة التي هي بطبيعة الحال فاسدة – لا محالة – لا ترشد للخير مطلقًا، تزين كل قبيح وتشوه كل جميل، وتكون من حواجز المنعة بين جماهير الشعب والسلطة، وقد يصل الأمر إلى أن تكون هذه النخب هي التي تفكر للسلطان، وتسهم في تشكيل وعيه.

بل وتطال أياديهم المخالفين لهم في الفكر والرؤى إقصاءً ونيلاً من مكانتهم وربما تشويهًا لصورتهم في الساحة الثقافية، وفي المقابل تقريب الخلان والأصدقاء، وتعيين هذا في منصب، وترشيح ذاك لعضوية، ومَنْحِ آخر جائزة كذا.. ولا غضاضة في أن تنال البطون الشرهة والجيوب الواسعة حظها مما تشتهي حيث لا تُعدم الحيل، ويغمض الرقباء وحُراس القانون معاً مختارين أو مجبرين أعينهم ويديرون الظهر لما يقترف هؤلاء، وما قد يُحدثونه من عبث وفساد.

فهؤلاء ممن يطلق عليهم النخبة المثقفة ما هم إلا أشباه مثقفين، ليس لأن حصيلتهم الفكرية تعاني من الاضمحلال أو السطحية (وإن كانت تلك وسمًا بيِّنًا في بعضهم)؛ وإنما لأن هذه النخبة قصَّرت في مسؤولياتها، ونكصت على عقبيها فاستباحت ما كان محرمًا، وحرمت ما كان مباحًا، وباعت ضميرها دون تردد أو خجل في سوق كاسدة بأبخس الأثمان.

لكل مرحلة زي

ولا يستحيي الواحد من هؤلاء بعد أن كان مسجَّى بعباءة الاشتراكية يدافع عنها وكأنه من مؤسسي نظرياتها وقد فتحت أمامه الأبواب الإعلامية على مصراعيها، لا يستحيي أن يمزقها ويلقي بها بعيدًا، بعد أن وجد عباءة الليبرالية هي ملبس السادة السائد وأن الاشتراكية كانت شيئًا من الماضي مفصلاً عيوبها وانتكاساتها وما جرَّته على البلاد والعباد من شر ووبال، ولا يمنعه ذلك أن يحاضر في الفكر الليبرالي بعد أن كان من منظري الاشتراكية، ثم لا تمنعه لقمة العيش والخوف من انضواء بريق شهرته أن يُخرج من مكتبه سجادة الصلاة ويُنَظِّر بعد ذلك في الفكر السياسي الإسلامي متى كانت الرياح مواتية وكأنه من الفقهاء المجددين الذين حفظوا المتون واستوعبوا الفُتيا! فما الذي يمنعه من أن يكون مع هذا بعد أن كان مع ذاك أَكِيله وشريبه وجليسه، وما دامت المصلحة فهو يدور معها حيثما تدور، ولا عجب فقد مات الضمير، وشيعت جنازته، دون بكائين أو مُعزين.

لا مُشاحة في أن يَعدل المرء عن كل ما كان يشكل بوصلة فكره، دون أن يجبره أحد عن الإفصاح عن سبب ذلك التغير، أو أن يطالب بإبداء أي تبرير.. والساحات الفكرية مليئة بهؤلاء، لكن الذي يعاب ولا يهاب أن توجه له السهام النافذة إلى سويداء القلب هو من يجعل لكل مرحلة زيًا، ولكل مشهد لونًا، ولكل بوق كلامًا! ولا تعاف نفسه أن يأكل من كل الأطعمة، ويجلس على كل الموائد، وقد أُوتي قدرةً عجيبةً على التَّشكل والتَّمظهر.. مع أن المتلقين والمشاهدين هُمْ هُمْ لم يتغيروا، لكنْ يبدو أن المسرح أو (المسارح) بأضوائه وأركانه وتصاميمه ديدنه التغيير.

ولا يقف عبث هؤلاء عند ذواتهم فقط، بل يفسدون النشء إذ يعمدون إلى تربية أتابع وتلاميذ لهم، تؤمن بفكرهم، وتتبنى منهجهم الدنيء في التضحية بكل شيء من أجل المنفعة، ويؤلفون كتبًا وينجزون دراسات تتناول فكرهم، وينشئون المنابر ويتسلقون أُخر لطرح مناهجهم وبيان أثرهم في مسار الساحة الثقافية المحلية والإقليمية وربما الدولية، ويُقدمون على أنهم قادة الفكر والرأي وحاملو مشاعل التنوير والتحديث. ولا عجب أن تسري سمومهم إلى ميادين التربية، فــتندس أفكارهم في موضوعات المناهج الدراسية في مراحلها المختلفة، بل ويشاركون في وضع هذه المناهج تأليفًا أو مراجعة.

إن هؤلاء من الغث الذين لا تُحرم منهم الأوساط الثقافية في مجتمعاتنا العربية يعرفهم الكثيرون بسيماهم، وقد حفرت أسماؤهم في جبين الفكر الزائف، كما حفرت ـــــ في المقابل ـــــ بأحرف من نور في سماوات الفكر الإنساني الأصيل أسماء المفكرين العظماء بكتاباتهم ومواقفهم التي ظلت شاهدة على احترامهم لفكرهم وذواتهم ومجتمعاتهم، ورضوا بقليل العيش وزهدوا فيه، وقاوموا أمام طوفان المغريات وبريقها الزائف من أجل أداء رسالتهم النبيلة. وفي كثير من سير الأعلام من تاريخنا العظيم أمثال أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، والعز بن عبدالسلام، والسيوطي ما يؤكد ذلك.

ففي الوقت الذي يتسابق فيه الشعراء والعلماء إلى الظفر بمكانة ما عند السلاطين والحكام، نجد العلامة الموسوعي جلال الدين السيوطي (ت911هـ) غير هؤلاء تماماً، إذ أُثر عنه أنه كان عفيفاً كريماً، غني النفس، متباعداً عن ذوي الجاه والسلطان، لا يقف بباب أمير أو وزير؛ قانعاً برزقه مما يأتيه من التدريس، لا يطمع فيما سواه. وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم فيردها. وقد روي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرة غلاما وألف دينار، فرد الدنانير، وأخذ الغلام ثم أعتقه، وجعله حارساً في الحجرة النبوية، وقال لرسول السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية؛ فإن الله أغنانا عن ذلك.

وكما كان السيوطي – وغيره كثير – عظيمًا في مواقفه، فإن الساحة الثقافية العربية المعاصرة لن تخلوَ من أمثال هؤلاء.. وقد أبى الإعلام أن يكون لهؤلاء حظ في مساحاته الزمانية أو المكانية إلا قليلا، لكنهم موجودون ملء السمع والبصر، ولن تخلو الصورة من ناصع البياض.