في هذه الشبهة يحاول منكرو السُّنَّة الحط من شأنها، وتجريدها من خصائصها التشريعية، فيقولون: هي مجرد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه ليس فيه إلزام للأمة، ويطعنون في الحديث الشريف: “ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه..” (رواه أبو داود وصححه الألباني)، ويعتمدون في طعنهم فيه على ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه”، وحديث أبي سعيد حيث قال: “استأذنَّا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا”.

منكرو حجية السُّنة أثاروا هذه الشبهة ليسقطوا المصدر الثاني من مصادر التشريع.

ويقولون: لو كانت السُّنَّة من عند الله لما نهى عن كتابتها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان المتعين الأمر بكتابتها مثل القرآن تماماً.

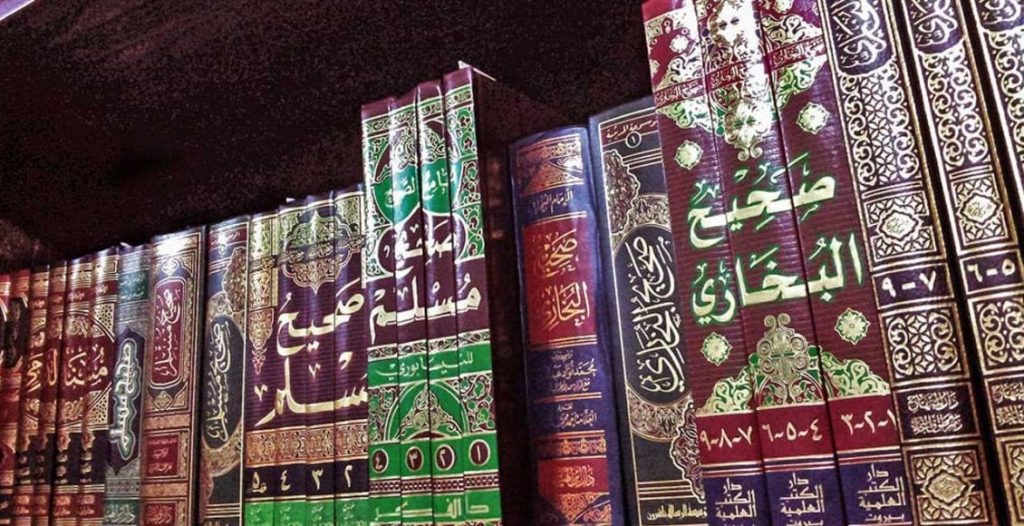

ويقول بعضهم: لو كانت السُّنَّة وحياً من عند الله تعالى؛ ما أهمل النبي صلى الله عليه وسلم تدوينها وكتابتها، إلى أن يأتي البخاري ومسلم في القرن الثالث فيقوما بمهمة كان ينبغي أن يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته.

كما أنهم يحرفون معنى قوله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم)؛ لأن أنصار السُّنَّة يستدلون به على أن السُّنَّة التي صح صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله.

وقال بعضهم: إن ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي كله، لقوله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)، والاستناد إلى هذه الآية الكريمة لا مسوغ له هنا، فالضمير “هو” لا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعود بوضوح –وحصراً– إلى الكتاب المنزل(1).

ويحاولون من خلال هذه الشبهة تفريغ السُّنَّة من محتواها الديني، باعتبارها شطر الرسالة الثاني بعد القرآن الكريم، وتراهم في سبيل الوصول إلى إثبات هذه الشبهة ينتحلون الأسباب الواهية، ويهدرون قيمة النصوص التي تقف في طريقهم.

اعتمدوا في إثارة شبهتهم على ما كان من نهي عن كتابة الحديث في بداية الدعوة.

نقض هذه الشبهة:

السُّنَّة النبوية التي استوفت شروط الصحة سنداً ومتناً لا شك أنها كلام نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أساسيات الرسالة النبوية، ومتصل بمهمة التبليغ، التي من أجلها أرسل الله تعالى النبي محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ليقيم على الناس الحجة وتتم عملية التكليف.

وما كان هذا شأنه فهو صادق كل الصدق، والناس ملزمون به مثل إلزامهم بالقرآن سواء بسواء، إذ لا فرق بين أمر أو نهي ثبت بالقرآن، وأمر أو نهي بالسُّنَّة النبوية.

وهذا ما يفيده الحديث السابق: “ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه..”، فالمثلية بين القرآن الكريم، وبين ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مثلية العدد فيكون عدد الأحاديث النبوية مثل عدد آيات القرآن، أو جُمل الأحاديث مساوية لـ”جُمل” القرآن، وإنما هي مثلية “الكيف” ويمكن توضيحها في الآتي:

– مثلية “الحقية”، فالقرآن حق لا باطل فيه، والسُّنة حق لا باطل فيها.

– مثلية الطاعة والامتثال، فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه سولم فيما أمر به أو نهى عنه، وبعد هذا ليس مهماً عندنا أن يكون طريق السُّنَّة هو الوحي الحرفي، أو الوحي المعنوي، أو يكون طريقها الإلهام، أو يكون طريقها الاجتهاد كما ذهب إلى هذا بعض العلماء.

المثلية في قوله صلى الله الله عليه وسلم: “ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه” هي مثلية الكيف وليست الكم

ويكفينا أن السُّنَّة التي صح صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلام خرج من فمه الطاهر، أو فعل كان هو فاعله، أو تقرير لفعل صدر من غيره فلم ينهه عنه وكان المراد بكل ذلك التبليغ عن الله تعالى، يكفينا هذا، ولا نطلب شيئاً آخر بعده، لأن به تقوم الحجة، ويتضح المراد.

أما احتجاج هؤلاء بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة عن كتابة الحديث فمرده إلى خشية اختلاط الحديث بالقرآن، ثم مع رسوخ القرآن في قلوب الصحابة نُسخ الأمر بالنهي، ولقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلّم إباحة كتابة الأحاديث وتدوينها في أكثر من رواية على النحو التالي:

– رواية أبي شاه التي أخرجها البخاري وغيره حين قام وقال للرسول صلى الله عليه وسلّم بعد خطبة ألقاها: “اكتبوا لي”، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “اكتبوا لأبي شاه”.

– ومنها ما أخرجه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّه قال: “يا رسول الله، أَكْتبُ ما أسمعُ منك؟ قال: “نعم”، قلت: في الرِّضا والسُّخطِ؟ قال: “نعم، فإنَّهُ لا ينبغي لي أن أقولَ في ذلِكَ إلَّا حقًّا”.

– ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين أمسك عن الكتاب حين نهتْه قريش عن ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: “اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقّ”.

– ومنها الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: الصدقات والديات والفرائض والسنن، قال عنه ابن عبد البرّ: “وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفةً يُستغنى بها في شهرتها عن الإسناد”.

عندما استقر القرآن الكريم في نفوس الصحابة أباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث

تحريف معنى الآية:

رأينا كيف حرف منكرو حجية السُّنَّة معنى آية “النجم” وجزموا بأن (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) وصف للقرآن وحده، ولا تدخل السُّنَّة في هذا الوحي بحال، ويقدح في هذا الجزم سياق الآيات: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {1} مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {2} وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم)، فمنكرو حجية السُّنَّة فرقوا بين الضمير المستتر في “يَنْطِقُ” وهو فاعل النطق فجعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبقوه على دلالته الظاهرة –وهذا حق لا نزاع فيه– وبين الضمير الظاهر المنفصل في “إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى” فجعلوا الضمير “هُوَ” عائداً على القرآن وحده، وهذا تعسف محض؛ لأن القرآن لم يرد له ذكر هنا حتى يعود عليه الضمير؛ ولأن لهذا الضمير مرجعاً في الآية قبله، وهو “النطق” المفهوم من الفعل المضارع “يَنْطِقُ” أي: وما نطقه صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى، سواء في ذلك القرآن والسُّنة؛ ولأن المقام مقام ثناء وتزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من طهارة قلب، وصدق لسان.

وقد أكد الله تعالى هذا الثناء بالتوكيد القسمي (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)، ثم نزه الله رسوله بعد ذلك فنفى عنه الضلال والغواية (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)، ثم نفى تأثير أهواء النفس في قوله وحديثه (نطقه) (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى) ثم حصر نطقه في كونه وحياً.

فمن أين فهم هؤلاء المنكرون أن الضمير في “إِنْ هُوَ” عائد على القرآن وحده؟!

إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن، فكان جديراً بهم أن يقولوا: إن الضمير في “إِنْ هُوَ” شامل لما نطق به النبي كله، سواء كان نطقه قرآناً، أو سُنة مراداً بها التبليغ عن الله عز وجل، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن وبالسُّنة وقد سميت هذه السُّنَّة وحياً كما تقدم، فرَّق كثير من العلماء بين وحي القرآن ووحي السُّنة؛ فوحي القرآن ما كان باللفظ والمعنى، ولا تجوز بحال روايته بالمعنى فحسب.

إن اختلاف الروايات في السُّنَّة الصحيحة أشبه باختلاف القراءات في القرآن

ووحي السُّنَّة ما كان بالمعنى، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز روايتها عنه صلى الله عليه وسلم بالمعنى عند الضرورة.

وهذا المعنى يؤيده القرآن الحكيم مرة أخرى في قوله تعالى: (وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) (النساء: 113).

ومن العجيب أن يردّ من يزعم أنّه “قرآني” نصوصاً صريحة من القرآن بفهمه القاصر لرواية حديثية، علمًا أنّ الرواية لا تفيد ما ذهب إليه! فقد بيّن الله تعالى في كتابه بأنّ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلّم هي طاعة لله، قال تعالى: (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء 80)، وقال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (آل عمران 31)، فبيّن الله تعالى أنّ اتباع سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم من محبّة الله.

فهل بعد هذا يكون لشبهة منكري السُّنَّة هذه رواج أو قبول، عند ذوي العقول، ولا يقدح في كون السُّنَّة وحي معنى لا وحي ألفاظ، أن بعض الأحاديث تختلف رواياتها بوضع لفظ مكان آخر أو بالزيادة والنقص، أو بالتقديم والتأخير؛ لأن هذه “الاختلافات” إن كانت بسبب اختلاف السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل راو يروي ما سمع كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرة نطق بهذا، ومرة نطق بذاك حتى وإن ترتب على ذلك اختلاف المعنى، وما أشبه هذا في السُّنَّة الصحيحة باختلاف القراءات في القرآن الكريم، والقراءات الصحيحة كلها قرآن، ولا تقدح هذه القراءات في مصدرية القرآن الكريم، وهو الوحي المتعبد بتلاوته.

________________________________

(1) الكتاب والقرآن، 545 محمد شحرور.