لم يعرف معاني الأمل والصبر، والبساطة مع الوقار من لم يعرف «أحمد عز الدين». لقد جزعتُ لما علمتُ بوفاته من أحد الزملاء فلم أصدق، فاتصلت بإحدى بناته فأكدت الخبر الحزين. وكنت قد اتصلت به منذ أسبوع، فجاء صوته هذه المرة متقطعًا واهنًا من أثر جلسة كيماوي ضمن «بروتوكول» خامس أو سادس من علاج المرض اللعين الذي أرهق جسده، الواهن من الأساس من آثار هموم الأمة التي أثقلت كاهله، ومن صوم متتابع ألزم به نفسه، ومن داء في القلب هاجمه في سنيه الأخيرة.

الآن أستعيد ذكرياتي مع ذلك الرجل الأنيق في هيئته، النظيف في ملبسه، نقى الفؤاد، الذي لم يتغير فيه شيء منذ أن تعرفت إليه قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا، رغم تقلبه في السفرات الخارجية والمناصب المهنية والمواقع الدعوية. رأيته لأول مرة في صيف عام 1987 عندما تخطيت بوابة عم «شحاته هدهد» إلى الحجرة التي تليه مباشرة، وكنت على موعد مع أستاذنا «جابر رزق» -رحمهما الله- الذي كان يجلس معه في تلك الحجرة ثلاثة شبان، هم فريق تحرير «لواء الإسلام» -التي صرت سكرتير تحريرها منذ هذا اليوم-: أحمد عز الدين، بدر محمد بدر، صلاح عبد المقصود. أما الأخيران فقد رحبا بي كثيرًا، فلم أنسها لهما. وأما «عز الدين» -لطبيعته التي سأتحدث عنها- فاكتفى بالسلام وراح يكتب بيده اليسرى التي اشتُهر بها في أوراق كانت أمامه.

ودارت الأيام دورتها لأصير وهذا الرجل العفيف صديقين مقربين، وجارين بل شريكين، وأشهد الله أنى وجدت به من صفات الخُلق ما عدمته في غيره ممن قابلت وصاحبت على كثرتهم ولمعان أسمائهم. كان -رحمه الله- صادقًا مخلصًا، زاهدًا غير متطلع، أبعد الناس عن الغيبة والنميمة وتجريح الآخرين، لم يكن نفعيًّا ولا وصوليًّا ولا متزلفًا، ولا متكسبًا من دعوة ولا مستفيدًا من منصب، بل كان ينفق وقته وجهده وماله وأعصابه ولو في العمل اليسير دون ملل أو تبرّم. ولو رأيته وهو يصلى لأعجبك منه سمت صلاته واطمئنانها والخشوع فيها حتى ضُرب به المثل في حسن أداء الفرض والنافلة -رحمه الله.

كان البعض -ممن لم يعرفوه- يرون فيه حدة، وهي لم تكن كذلك بالمرة، بل معرفتي به أنه أرق الناس وأحنهم وأغزرهم عاطفة، ولهذه العاطفة مفاتيح كما لهذه الحدة أسباب، فهي حزم المؤمن الآسي على أحوال المسلمين، وهي المثالية التي حملته على الجدية والإتقان وأخذ نفسه بالعزيمة والمضاء، وهو الورع الذي جعله حساسًا لأي خطأ أو تقصير، وأي هذر في غير موضعه، وأي تبذير فيما لا يفيد. وإن كان ثمة حدة كما يرى البعض فإنها لم تخرجه عن أدبه ووقاره، وعن أسلوبه الدمث وعفة لسانه، وعن حواراته الراقية وألفاظه المنتقاة وثقافته الواسعة. لقد كان يقبع خلف هذا الشخص الجاد الشديد شخصٌ آخر ذو قلب ناصع البياض وابتسامة رائعة إذا أطلقها أنارت أرجاء وجهه، رحمه الله.

في مطلع عام 1994 اقترح علىَّ إنشاء مكتب للتجهيزات الصحفية، وكان هذا ضرورة وقتها، بعد التوسع في الإصدارات النقابية والحزبية واحتكار البعض من التيارات الأخرى لهذا النوع من الحرفة، ولما لم تأتني الفكرة من قبل رغم كوني مخرجًا وأشرف على عدد من هذه الإصدارات، ولست متحمسًا لها، بل ليس لدي تصورات حولها فقد رفضتها، غير أنه أقنعني في الجلسة ذاتها بحتميتها، بل وجدته قد أعد تصورًا مخطوطًا كتب فيه أسمي مديرًا لهذه الشركة التي انتفعنا بها وخرَّجت فيما بعد عديدًا من الكوادر المحترفة.

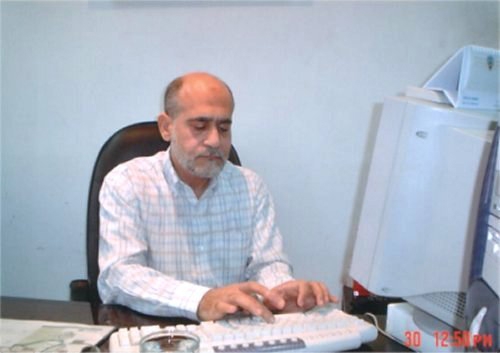

هكذا كان أحمد عز الدين؛ نشيطًا ذا دأب وحركة، منظمًا في شئونه كلها، عصريًّا مثقفًا، واسع الاطلاع، سباقًا إلى الأخذ بالمستجدات، ساعدته في ذلك ذاكرة حافظة وانفتاح على الآخرين وإجادة تامة للغة الأجنبية، وتقدير للعلم فكل شيء عنده خاضع للنظام بعيد عن العشوائية والحظ.

سألته يومًا -وقد سمعته يقول إنه التحق بركب الدعوة مبكرًا ونهل من كبارها وهو لا زال في المرحلة الثانوية-: كيف تعرفت عليهم إذًا؟ قال: كان ذلك بعدما قُتل قريبي المهندس الشاب «فاروق المنشاوي» في سجن طرة في مايو عام 1970، وكان المجرمون قد سلطوا عليه أحد الجنائيين؛ لفرط نشاطه الدعوى داخل الليمان، فطعنه بسكين في رقبته فاستشهد من فوره، وقد حبسوا القاتل دون طعام أو شراب حتى مات ومات معه سرُّ من أمره بالقتل. وقد ظل «أحمد» وفيًا لتلك الدعوة حتى وفاته، رغم ما ناله من سجن وعنت. زرته في بيته فور خروجه في المرة الأخيرة بعد عام من الاعتقال، وكانوا قد اتهموه زورًا عقب الانقلاب بحرق «بوكس» شرطة في شارع الهرم وهو من أشرف على الستين من عمره، فوجدته هو نفسه؛ أحمد عز الدين: الصابر المحتسب، الثابت الصامد، الهادئ الوقور، الهازئ بأفعال العبيد، رحمه الله.

مات «أحمد» كما عاش، بلا ضجيج مؤثرًا البعد عن الظهور، على طريقة أستاذه «عبد المنعم سليم جبارة»، عاش شجاعًا في الحق، لا يضره مَنْ ذم ولا يسره مَنْ مدح، كبير العقل، لا يلتفت إلى الصغائر ولا يغيره شنآن أحد عن العدل والإنصاف، ولا تغره شهرة ولا صيت..

وكان -رحمه الله- أسرع الناس في أداء الواجبات الاجتماعية وجبر خواطر الصغار. ذهبت إلى عزاء والدة أحد الزملاء منذ نحو عام -وكان المرض قد اشتد عليه فصار يمشى بصعوبة بالغة منحني الظهر- فوجدته قد سبقني إلى هناك، فعاتبته -في حضور الزميل صاحب العزاء- إذ كيف يقطع هذه المسافة من الهرم إلى أقصى جنوب القاهرة وحده وهو على هذه الصورة من المعاناة، فأسكتني قائلًا: ما دمت أستطيع السير فلن أقعد عن مشاركة الأحباب مناسباتهم.

رب ألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.. آمين.